「声」の書き方

筆順(書き順)アニメーション

中国語の簡体字「声」の筆順アニメーションを見て、「声」という漢字の書き方を学びましょう。

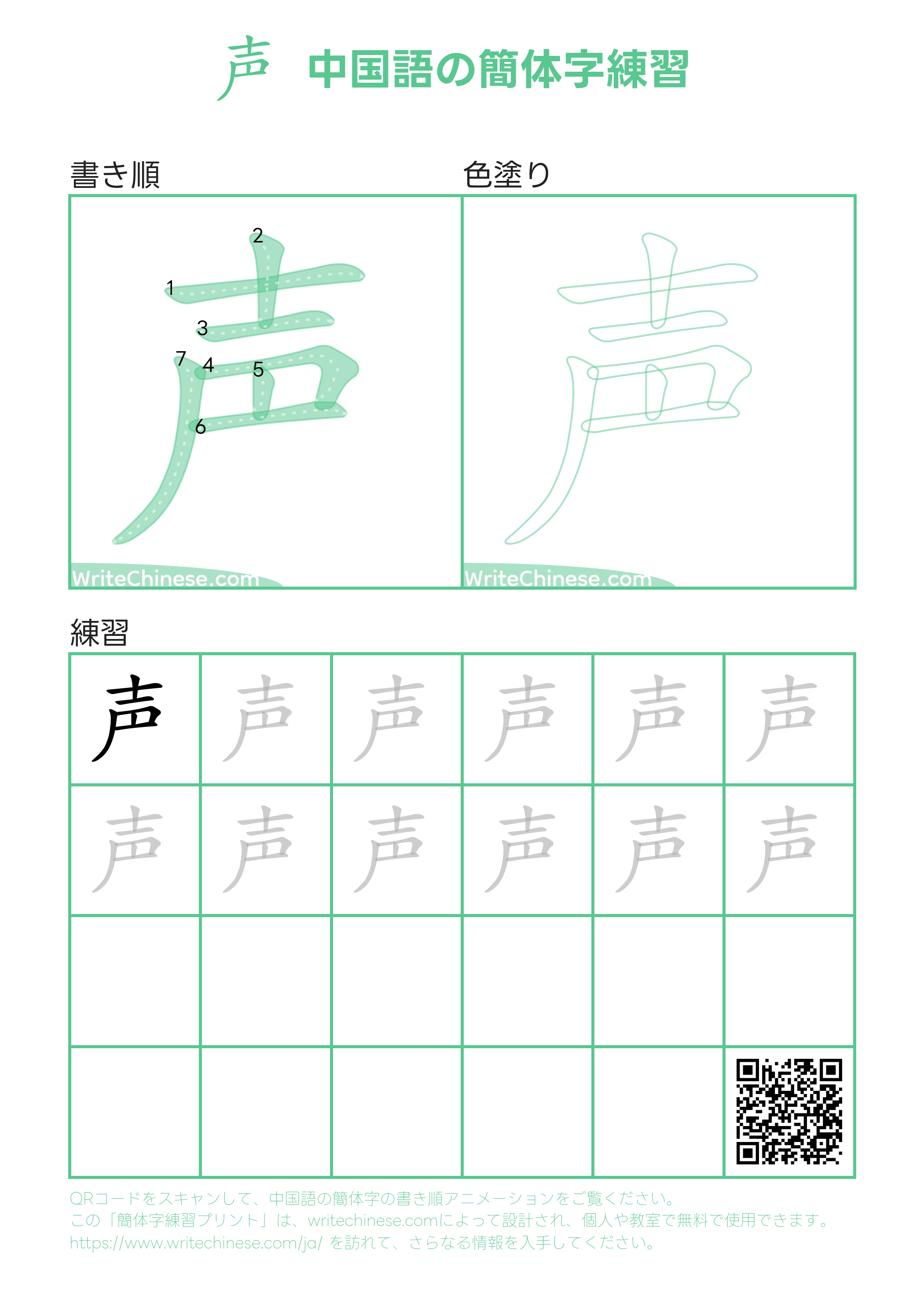

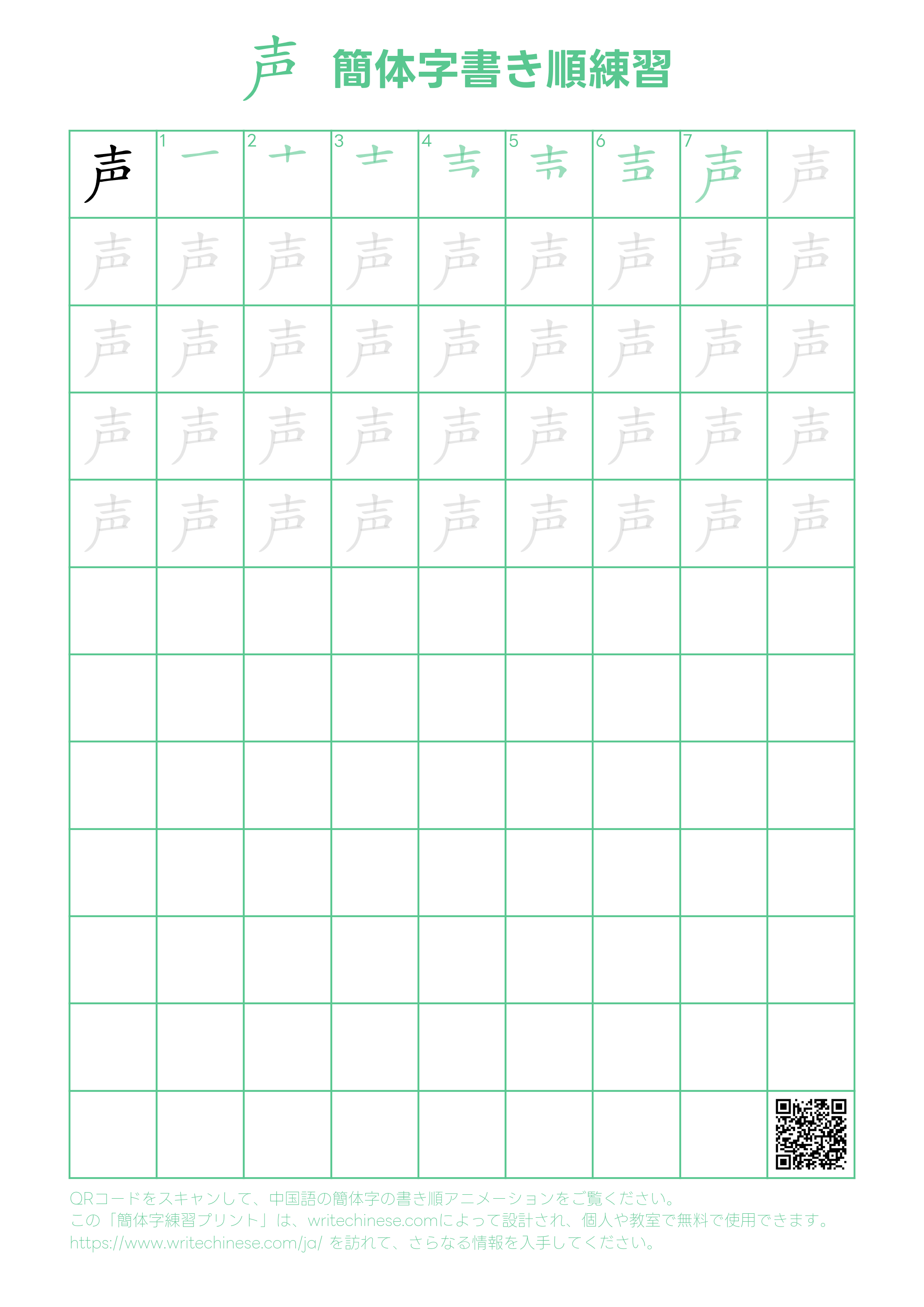

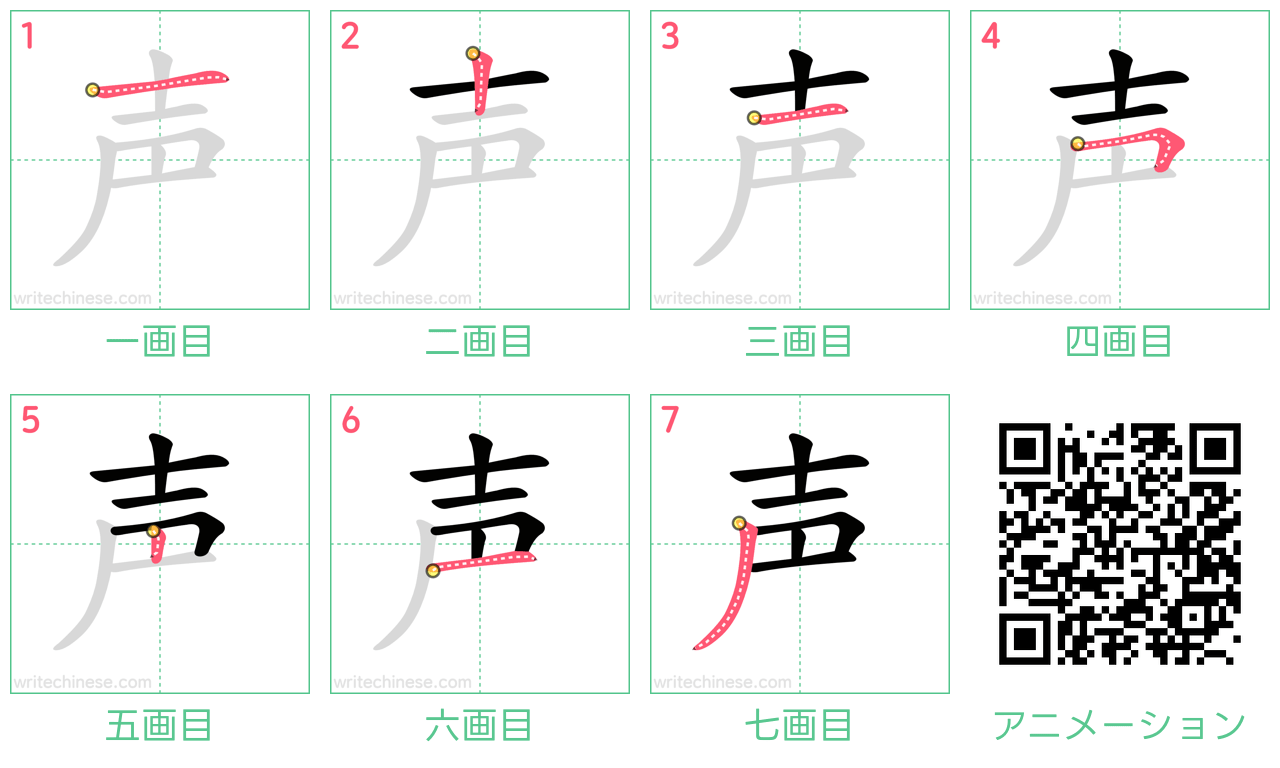

一画ずつ:声の書き順

視覚的なステップバイステップの指示を使って、中国語の漢字「声」の書き順を一画ずつマスターしましょう。

書道の達人に従って、一歩ずつ「声」を書いてみましょう

書道の先生によるビデオチュートリアルで、中国語「声」の正しい書き方を学びましょう。書道の達人によるステップバイステップのガイドに従って、中国語「声」を書きましょう。以下の印刷可能な手書き用のワークシートをダウンロードして、ペンと紙で一緒に書く練習をしましょう。

無料の印刷可能な「声」の手書き練習用ワークシート

「声」の部首・画数・読み方・意味など

ピンイン

shēng

部首

士

画数

7

英語

sound / voice / (a measure word, used for sounds) / tone / noise

使用頻度

★★★★★

声

聲 shēng

〈名〉

【本义】:声音;声响

【造字法】:形声。从耳,殸( qìng)声。“殸”是古乐器“磬”的本字,“耳”表示听。

【日】

1 物体が振動するときに生じる、聴覚を引き起こす波。

2 ニュース、音信。

3 口に出して知らせること、言いふらすこと、主張すること。

4 名声。

5 音楽や歌舞。

声

聲 shēng

〈名〉

【日】

1 同本義 ([En.] sound;voice)

【引】

1 《説文》:声、音なり。

2 《礼記·楽記》:物に感じて動く、故に声に形をとる。

3 《虞書》:声、永律に依り和声す。

4 《礼記·郊特牲》:凡そ声は陽なり。

5 《詩·齐風·鶏鳴》:蠅の声。

6 《詩·小雅·車攻》:聞くに声無き者。

7 柳宗元《永州八記》:水の声を聞きて、佩環の鳴るがごとく、心楽なり。

8 唐・白居易《琵琶行(並序)》:声を尋ねて暗に問う、弹者は誰ぞ。琵琶の声止まるに語るは遅し。

9 《孟子·梁惠王下》:百姓、王の鐘鼓の声、管楽の音を聞く。

【例】

また、声叉(声が正常でない); 声嘶(声がかすれた); 声如洪鐘(人の話し声が大鐘の音の如き); 声振林木(歌声の高亢清遠、林木を揺るがすのに足る); 声動梁塵(歌声が洪亮動人)。

音楽、詩歌

【日】

1 音楽;詩歌 ([En.] music;poet)

【引】

1 《詩·大雅·皇矣》:声を大にして色を賜ること無し。

2 《史記·廉頗蔺相如列伝》:趙王はひそかに秦王が秦声を巧みにすることを聞く。

3 《孟子·梁惠王下》:声、耳に聞こえ不足なりや?

【例】

また、声色貨利(音楽、女色、貨物、財利。かつての支配階級が求めた物質的享楽を指す); 声詩(楽歌); 声塵(音楽)。また、古代の指揮作戦のための鈸、銅、鼓などの楽器の声を特に指す。

声望、声名(名声)

【日】

1 声望、声名 ([En.] reputation)

【引】

1 《詩·大雅·文王有声》:文王有り声あり。

2 《孟子·離婁下》:故に声、情を超え聞こえたり、君子はそれを恥とす。

3 《呂氏春秋·過理》:臣は古人が天下を辞し恨み色無き者につい声を聞き、その実を王に示すと聞く。

【例】

また、声気(名声;名気); 声名煊赫(名声顕著); 声芳(良き名声); 声施(名声が流布する); 声烈(著名なる名望); 声名人(名望のある人); 声位(名声と地位)。

口信;消息;伝説

【日】

1 口信;消息;伝説 ([En.] information;news)

【引】

1 《漢書·趙廣漢伝》:界上の亭長、声を寄せて我に謝す、何以か為しあらん、致問せざるを。

【例】

また、声伝(伝聞の事); 声論(舆論); 声聞(音信、情報)。

声威;声勢

【日】

1 声威;声勢 ([En.] renown;prestige)

【引】

1 《戦国策·齊策》:声威天下。 注:“勢也。”

【例】

また、声教(声威と教化); 声焰(声勢の気焰); 声振寰宇(名声威勢が天下を振動させること。形容声威が極盛であること)。

声調

【日】

1 漢字の声調 ([En.] tone)

【例】

如:声病(詩、詞、曲の声調、平仄、規定された律則、標準に合わない); 声颡(腔調); 声律(詩文の声韻と格律); 声比(音調相和); 声文(音調を一般に指す); 声曲(音声曲調); 声度(声調のこと); 声客(声調の意)。

言語、口音

【日】

1 言語、口音 ([En.] speech)

【引】

1 明・魏禧《大鉄椎伝》:人とあまり言わず、語は楚の声。

【例】

また、声嗽(言語)。

声母

【日】

1 漢字の声母を指す。(漢字の音節の始まりの音)

【例】

如:声旁(漢字の形体の分析用語。形声字の構造における発音を示す部分で、形旁と対になる); 声纽(音韻学用語。すなわち声母。漢字音節の始まりの子音); 声符(すなわち声旁)。

声

聲 shēng

〈動〉

【日】

1 発声する ([En.] make a sound)。

【例】

如:不声不响; 声張(声を上げる;張扬); 声哄(騒がしい); 声咳(咳の声); 声唤(呻吟し、苦痛ゆえに叫ぶ); 声屈(冤を訴える)。

声称、宣扬

【日】

1 声称する、宣言する ([En.] claim)

【引】

1 明・張溥《五人墓碑記》:吾社の為す行動、士の先者のために、声義なり。

【例】

また、声云(声言の意); 声兵(出兵を告げる); 声述(声明する明記); 声叙(明確に述べる)。

吟咏、楽歌

【日】

1 吟咏する; 僅柱する ([En.] sing)。

【例】

如:声伎(歌舞などの技芸)。

聞く

【日】

1 聞く ([En.] hear)

【引】

1 清・潭嗣同《仁学》:目で色を得ず、耳で声を得ず、口鼻で臭味を得ず。

声

聲 shēng

〈量〉

【日】

1 声が発生する回数の単位 ([En.] time)

【引】

1 唐・白居易《琵琶行(並序)》:転軸、弦を張ること三、二声、曲調を成す前に情あり。

【例】

また、数声のほくそ笑み; 数声の鳥の鳴き声。

ピンインが似ている漢字のリスト

部首が同じ漢字のリスト

アクセスの容易化

ウェブサイトのアドレスを覚える必要も、中国語の文字を入力する必要もありません。QRコードをスキャンするだけで、このページに簡単にアクセスできます。または、URLをクリックしてコピー&ペーストすることでも、このページに素早くアクセスできます。

「声」の文字コード(入力方法)

ピンイン

sheng1

五筆

fnr

倉頡

gah

鄭码

bxm

四角番号

40207

Unicode

U+58f0

漢字を画数から検索

HSKの級から検索